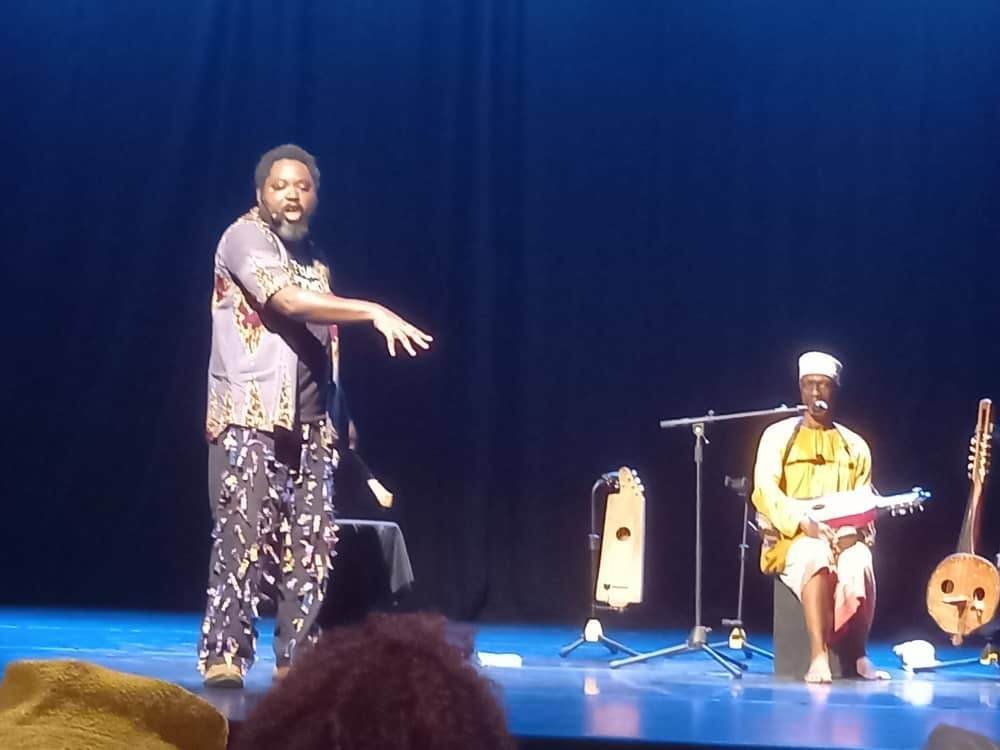

Samedi 1er juillet 2023, marque le lancement officiel de la 7e édition du Gombessa Festival Ikoni. Le but de ce festival est de promouvoir la culture comorienne. Plusieurs activités culturelles de danses et chants folkloriques comoriens ont animé la place « Parendraru » à Ikoni.

La ville d’Ikoni abrite depuis samedi 1er juillet 2023, la 7eedition du Gombessa Festival en présence de plusieurs acteurs de la culture comorienne et de la gouverneure de Ngazidja, Mhoudini Sitti Farouata. Un grand rendez-vous culturel réunissant plusieurs associations culturelles.

Dans son discours, Mohamed Ismaila, porte-parole de Beit-Salam, a rappelé que « chaque comorien doit conserver sa culture et ses patrimoines historiques ». Car selon lui, la culture différencie d’un pays à un autre. « Gombessa Festival veut faire la ville d’Ikoni, capitale culturelle et historique des Comores. Nous devons connaitre notre histoire, nos origines et notre culture. Nous devons remercier 100 blagues (directeur artistique du Gombessa Festival) qui a initié ce festival à la portée de tous les comoriens. La culture est la base fondamentale d’un pays et chaque pays à sa propre culture », a souligné Mohamed Ismaila.

De même le directeur général de la société Comores Telecom, Saïd Ali Saïd Chayhane (sponsor officiel de cette 7e édition), a exprimé son attachement et son affection à cet événement. Le patron de Comores télécom n’a pas cessé de montrer la nécessité de la « mise en valeur de la culture et à l’histoire d’un pays », notamment les Comores.

« Tous les comoriens ont leurs parts de responsabilités en termes de protection et de valorisation des patrimoines culturels. Il faut oser dire que les Comores ont leur propre histoire et culture. On soutient l’organisation de cet événement du Gombessa Festival. Il faut protéger les traces de nos aïeuls », a-t-il dit.

Abdoulandhum Ahamada